食前・食後 ウォーキングをするならどっちがオトク?

せっかくウォーキングやジョギングをするなら、「病気を予防する」「食後の血糖値を上げない」など、メリットを得られた方が断然オトクですよね。

今回は、さまざまな効果が期待できるウォーキングのタイミングについてお話しします。

第3回のテーマは、「食前・食後 ウォーキングをするならどっち?」です。

1.ウォーキングをするなら「食後」の一択

みなさんの中には、「食後は運動したらいけない」と言われて育った方がいるのではないでしょうか。

確かに食事直後の運動は避けた方がよいのですが、食後、血糖値の上昇のピークを迎える60~90分後に照準を合わせて運動をすることで、血液中の糖が消費されて血糖値がグンと下がります。

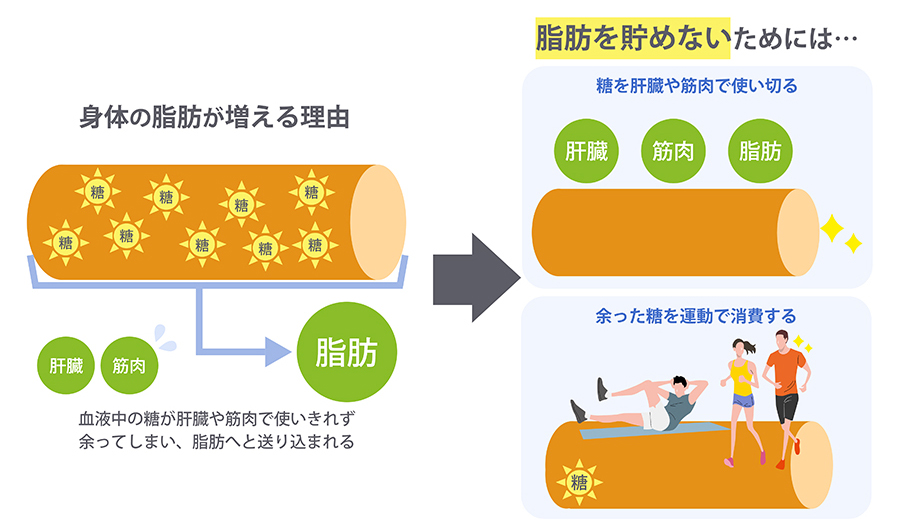

また、身体の脂肪が増える理由は血液中の糖が使われずに大量に余り、それが脂肪へと送り込まれて蓄えられてしまうことにあります。

つまり、食事で摂取した糖を肝臓や筋肉などといった糖を必要とする臓器で使い切る、もしくは使い切れずに余った糖を運動で消費すれば、血糖値を下げるのみならず、脂肪を溜めない体を作ることもできます。

2.「太らない身体を作る」と「糖尿病予防」は同義語

食事で摂った糖を臓器で使い切り、さらに運動で消費することで血液中の糖を少なくすれば、糖尿病予防にもなります。

「糖尿病予防をすること」と「絶対に太らない身体を作ること」は全く同じことなのです。

ここで糖尿病になる仕組みについて簡単に説明しましょう。

摂取した食べ物は、食道→胃→小腸と順に進みながら消化・吸収されていきます。

まだ糖は各細胞に取り込まれておらず、血液内の血糖値は高い状態です。

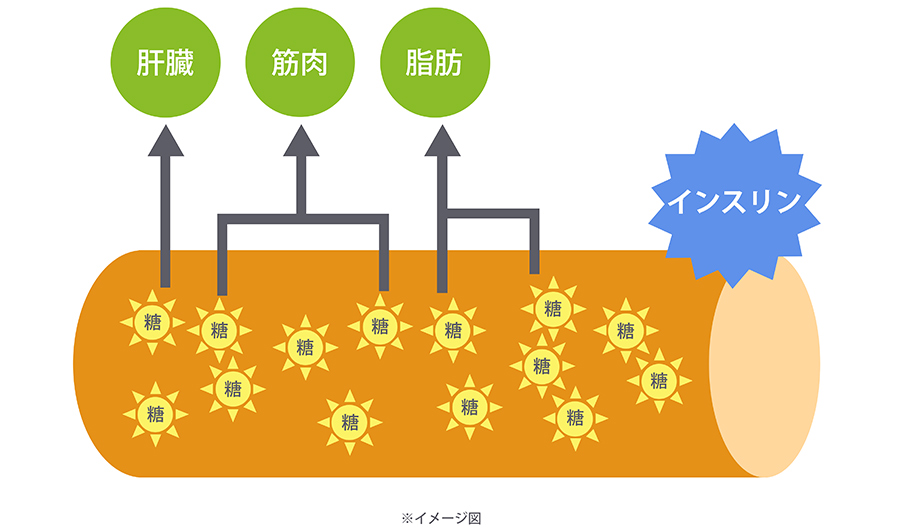

すると膵臓からインスリンが分泌され、肝臓や筋肉、脂肪細胞などの細胞に働きかけることで、ブドウ糖に分解された糖は各細胞に取り込まれていきます。

その結果、血液内の血糖値は低下し、正常な値へと戻るのです。

しかし、何らかの問題でインスリンの分泌が低下したり働きが悪くなったりしてしまうと、細胞への命令が上手くいかず、血液内の糖は取り込まれないまま(高い血糖値のまま)になってしまいます。

これが「糖尿病」です。

血液中の糖は周囲がギザギザしたコンペイトウのイメージ。

大量に血管を流れると血管内を傷つけてしまい、その傷によるカサブタがはがれ落ちると血栓になります。

血液中の糖を減らすことは、糖尿病だけでなく脳梗塞や心筋梗塞の予防にもつながるのです。

3.健診では分からない! 日本人に「隠れ糖尿病」が多いワケ

実は日本に糖尿病が強く疑われる人は約890万人、糖尿病の可能性が否定できない「隠れ糖尿病」の人は約1,320万人もいると言われています。

健康診断時には胃カメラや血液検査への影響を考慮して、「食事を摂らずに来てください」と言われることが多くあります。特に日本人は欧米人に比べて体質的に食後に高血糖になる人が多いため、そうした空腹時の検査では糖尿病を発見するのが難しい場合があるのです。

そのため健康診断で糖尿病と診断される頃には、隠れ糖尿病の状態からグンと悪化しているケースが多いと聞きます。

4.糖を貯蔵してくれる「筋グリコーゲンのタンク」とは

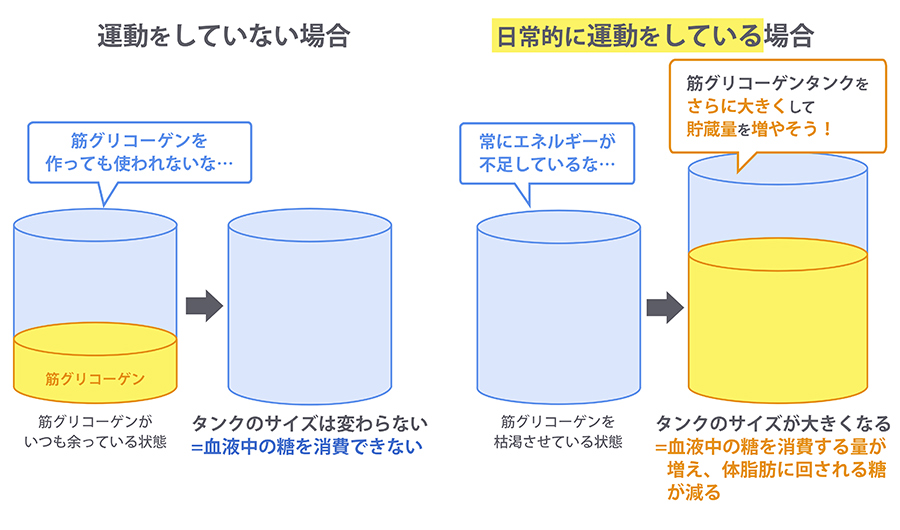

運動が糖尿病予防になる理由は、血液中の糖を消費することの他に、もう一つあります。

肝臓や筋肉などの糖を必要とする臓器で糖を使い切ることができれば血液中の糖を減らせる、というのは先ほどご説明した通りです。

肝臓で使う糖の量は調整できませんが、筋肉で使う分は自力で増量でき、筋肉を増やすことで筋肉の糖貯蔵タンクを大きくすることが可能です。

主に筋肉を動かすことに使われる筋グリコーゲンは血液中の糖から作られ、筋肉中に貯蔵されます。

ちなみに、より大きい糖貯蔵の筋グリコーゲンタンクを育てるには、「大きい遅筋線維の筋肉」を鍛えるのがポイント。

遅筋線維は、他の筋肉より多くの糖を貯蔵してくれます。

そこでおすすめしたいのが、遅筋線維が多い太もも周辺を覆っている大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えるスクワットです。

「昼食にラーメン&チャーハンセットを食べてしまった」「食後のデザートを我慢できなかった」というときでも、筋肉をつけて貯蔵タンクを大きくしていれば、血液中の糖が脂肪に回らないように筋肉が引き取ってくれます。

今より少し筋肉量を増やすだけで血液中の糖を使ってくれる、ありがたい効果。

私が筋トレを含めた運動をおすすめする理由はここにあります。

5.定期的な運動で「積み重ね効果」を狙う

食後の血糖値ピークに合わせた運動を定期的に行うことで、「積み重ね効果」も生まれます。

これは、運動を習慣化することで食後の血糖値上昇が抑制される効果のこと。

運動を習慣化すると、身体が「この人は毎日きちんと運動するから大丈夫」と血糖値を自動的に抑える働きをしてくれるのです。

みなさんの運動への取組みを、身体が認めてくれるような効果ですね。

6.糖尿病対策運動のポイント

太らない身体を作り、糖尿病予防にもなる食後の運動。

そのポイントを3つにまとめると…。

① 運動のタイミング

- 食後60~90分を目安に大きな筋肉を動かして、早い段階で糖を使ってしまう

② 効果的な糖の消費方法

- 毎食後に行う糖の消費運動を習慣化する

- 短時間でより多くの大筋群を同時に動かし、糖を大量に消費する

- 同じ関節・筋肉ばかりに高回数の負荷をかけない

- 畳半畳のスペースがあれば、スクワットもステップ昇降運動も可能

- 筋力アップも期待できる

③ ストレスに感じないこと

- 過剰なストレスを受け続けるとインスリンの働きは悪くなる(運動も楽しむことが大事!)

定期的な運動は、太らない身体作りや糖尿病の予防につながります。

同時にストレス発散や脳の活性化にもつながり、良いこと尽くしの習慣です。

ぜひみなさんも取り入れて、健康な日々を過ごしてください!!

米国スポーツ医学会認定運動生理学士

数多くのトップアスリートやチームのトレーナーを歴任。

2014年からは青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化も担当。

ランニングなどのパフォーマンスアップや健康維持増進のための講演、執筆など多方面で活躍。

近年は超高齢化社会における健康寿命延伸のための啓蒙活動にも注力している。