運動で脳は鍛えられるのか?

年齢を重ねていくごとに、記憶力や判断力が低下してくるのを実感する人は多いのではないでしょうか。

運動で脳が鍛えられることはいまや誰もが知るところですが、その仕組みをご存知の方は少ないかもしれません。今回は、その仕組みを理論的に説明したいと思います。

第二回のテーマは「運動で脳は鍛えられるのか?」です。

1.脳の機能縮小を止める物質は「海馬」で作られる

脳の機能縮小が始まるのは25歳前後からです。20代中盤以降、脳の機能は1年間で0.5%〜1%程度のペースで縮小していきます。

脳の機能縮小の主な原因は、脳の神経細胞の死滅や品質低下にあり、この神経細胞の死滅を防ぐのがBDNFと呼ばれる「脳由来神経栄養因子」です。

BDNFは脳内で神経細胞の発生・成長・維持・再生を促進する、いわば「脳の栄養分」。BDNFの低下は、アルツハイマー病や認知症、うつ病などに関係するといわれています。

そしてこのBDNFを作り出すのが「有酸素運動」であり、作られる場所が記憶をつかさどるといわれる「海馬」なのです。

2.有酸素運動で海馬がサイズアップする!?

「海馬」といえば「記憶」というイメージがありますが、実際はそれだけではなく、感情や食欲の抑制、気力の向上、そして空間認識も海馬の役割です。

そして海馬は脳の他の部分と同じように、放っておけば1年に約1%ずつ小さくなっていきます。

ただ最近の研究では、海馬の縮小を食い止めるだけでなく、鍛えることもできると分かってきていました。

その要因が、ほかならぬ「有酸素運動」なのです。心拍数を増加させて持久的な有酸素運動を行ったところ、海馬の縮小が進まなかっただけでなく、2%以上も大きくなったという研究結果があります。

(参照:Exercise training increases size of hippocampus and improves memory)

有酸素運動によって前述のBDNFが海馬で作られて、記憶や感情抑制など海馬の機能が向上したと考えられており、また脳卒中後の運動機能の回復なども確認されています。

ここで気になるのは、どの程度の有酸素運動が最もBDNFを作り出し、海馬をサイズアップさせられるかということです。ポイントは、運動の「強度」。強度が高すぎる、つまり運動が激しすぎると血液が脳ではなく筋肉に奪われてしまうため、筋肉トレーニングや激しいランニングなどは向いていません。

心拍数を上げるウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を、1週間で合計150分程度行うのが最適です。しかもこの数値はWHOが推奨する健康を維持向上させるために必要な運動量と全く同じなのです。

3.脳トレの一環としての「運動」

運動をしているとき、脳はスーパーコンピュータ並みの働きをしています。

例えばウォーキングをするとき、片脚を上げて体のバランスを取りながら筋肉を動かし、次の動きを予測して障害物を避けて歩きますね。その間、脈拍をあげて血液も大量に送り込み、酸素の供給量も上げるという、非常に複雑な働きが脳を中心に行われています。

つまり「有酸素運動」が脳のBDNFを作り、海馬や脳全体の縮小を食い止めるという話以前に、運動が脳を活性化するというのは当たり前のことなのです。

さまざまな脳トレが世の中に出回っていますが、その筆頭として「運動」を取り入れてほしいと私が考えるのは、そのような理由からです。

4.体の動きをコントロールする「固有覚」も海馬にある

ここで少し海馬の働きについてお話しましょう。

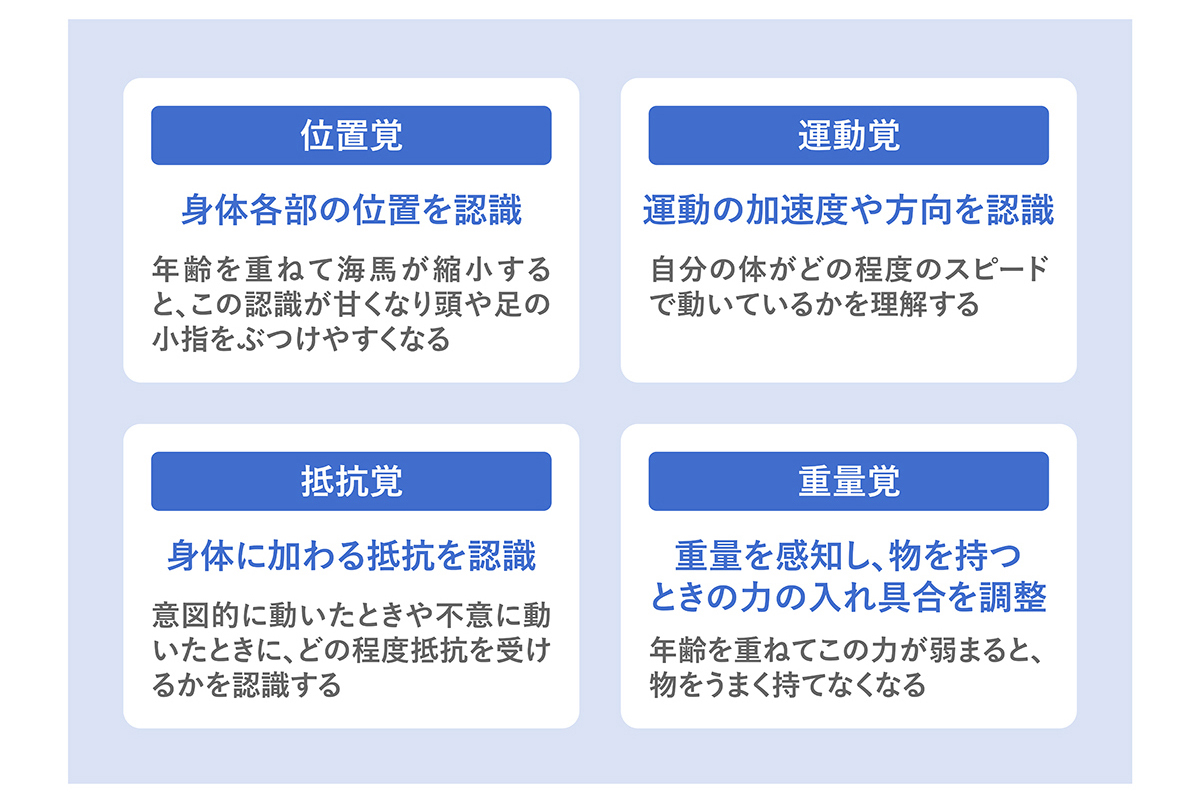

海馬では空間認識もしているとお伝えしましたが、人の体の内部で「目」のような働きをする「固有覚」というものがあります。

この感覚は大きく分けると、①位置覚 ②運動覚 ③抵抗覚 ④重量覚から成り立っています。

この固有覚は、生まれてきたときにはまだありません。

赤ちゃんがこの感覚を少しずつ習得して、歩けるようになり、体をぶつけずによけられるようになっていくのはこのためです。

そして年齢を重ねて固有覚が低下していくに従って、それまでできていたことができなくなったり、体をぶつけたりすることが増えていきます。

固有覚低下のスピードを遅らせる、または低下を止めるためにも有酸素運動が有効なのです。

5.脳の機能向上のために普段からできることは

さらに脳の機能を向上させるために日常生活でできることを三つ挙げました。

一つずつ解説しましょう。

脳の活動状態を安定させる

朝起きる時間や夜寝る時間、仕事や運動をする時間など、生活のリズムを一定にすると脳の活動状態が安定します。

脳は機械と同じなので、同じリズムで動くとストレスが少なくなります。

脳の準備運動をする

朝起きてから主動作に入るまで最低でも2時間以上空けると、脳に準備ができて本動作のパフォーマンスが向上します。

寝ている間や安静時、脳の血液量は減っているので、部屋の片付けや料理など、ちょっとした動作をしてから仕事などの本動作に入るとスムーズでしょう。

生活習慣病を改善する

バランスの良い食事や適度な運動など、健康な生活はさまざまな要素が絡み合い成り立っています。

特に食事は、糖質や脂肪、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど、どれか欠けると均衡が崩れ、脳の機能向上以前に健康な体が維持できません。

6.さらなる脳の活性化には「小脳」を刺激する

運動機能の調整やバランスを取る働きをしているのは、「小脳」です。

座っていた人が立ち上がる、両脚で立っていた人が片脚になるなど、より不安定な状態になった瞬間に小脳の活動量は急激にアップします。ただし不安定な状態に慣れてバランスが取れるようになると、活動量は低下してしまいます。簡単で慣れ親しんだ動きは、脳への刺激が少なくなるからです。

安定感のある椅子から不安定なバランスボールに変えて、楽にバランスが取れるようになったら片脚を上げるなど、常に不安定さを加えてあげるのがポイントです。

7.人間は何歳になっても進化できる

私の父は70歳を過ぎて心臓バイパスの手術を受け、そこからウォーキングを始めました。そして88歳の現在、毎日40分程度のウォーキング&ジョギングを欠かしません。また98歳で寝たきりだった私の祖母は、そこからトレーニングを始めて104歳で片脚スクワットをするまでに回復しました。

そして2人とも、もちろん認知症にはならなかったです。その全ての要因が運動だとは限りませんが関与はしていたと思います。

ここから学ぶべきは、何歳になっても鍛えればさまざまな機能を向上させられるということです。

もし私が運動指導者でなければ、父にも祖母にも「危ないから」「心配だから」と運動を勧めなかったでしょう。そして彼らに運動を勧めなかったら、彼らの健康は得られなかっただろうと思います。

そして私はこのことを伝えたくて、この仕事をしていると言っても過言ではありません。

運動を習慣化することで、健康で元気な毎日をぜひ手に入れてください。

米国スポーツ医学会認定運動生理学士

数多くのトップアスリートやチームのトレーナーを歴任。

2014年からは青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化も担当。

ランニングなどのパフォーマンスアップや健康維持増進のための講演、執筆など多方面で活躍。

近年は超高齢化社会における健康寿命延伸のための啓蒙活動にも注力している。